🕓 2025/1/29

#寺

金閣寺の歴史やおすすめスポットを詳しく解説

目次

はじめに

金閣寺(鹿苑寺)は、京都市北区に位置する臨済宗相国寺派の寺院であり、日本でも特に有名な観光地の一つですその美しい建築様式と庭園の調和、そして歴史的な価値から多くの観光客を魅了しています。年間を通じて多くの観光客が訪れるスポットであり、日本を訪れた際にはぜひ立ち寄りたい場所の一つです。

本記事では、金閣寺の概要、歴史、見どころ、イベントと祭りについて詳しく紹介します。金閣寺の魅力をより深く理解するために、各セクションで詳細な情報とともに、訪れる際のポイントも解説します。日本文化の象徴であり、世界遺産としても評価される金閣寺の魅力をぜひ堪能してください。

1. 金閣寺の概要

金閣寺(鹿苑寺)は、京都市北区に位置する臨済宗相国寺派の寺院で、日本でも特に有名な観光地の一つです。この寺院は、1397年に室町幕府の三代将軍、足利義満によって創建されました。金閣寺の正式名称は「鹿苑寺」といいますが、境内にある金箔で覆われた舎利殿(金閣)が非常に有名であるため、一般的には金閣寺として知られています。

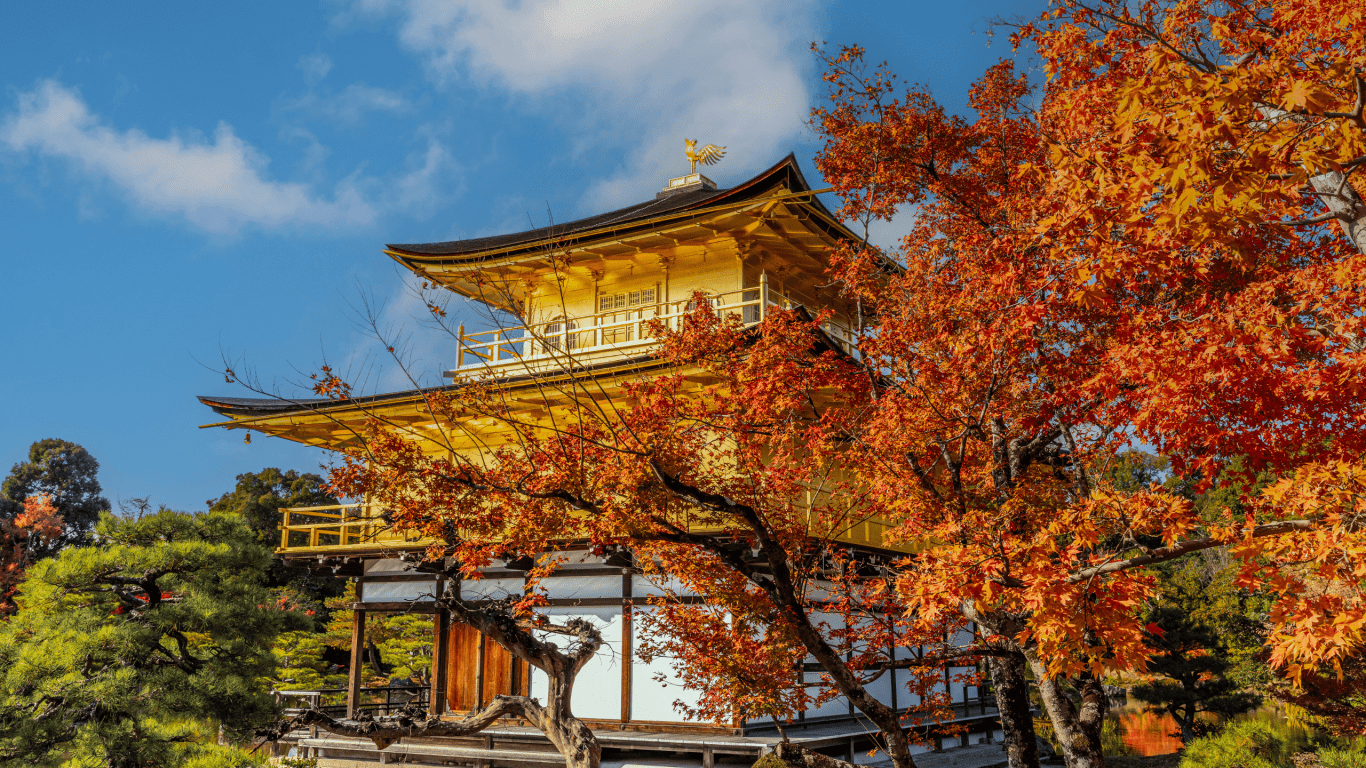

美しい金箔の輝きと、周囲の自然との調和が訪れる人々を魅了します。寺院は広大な庭園に囲まれており、池泉回遊式庭園の中には多くの石や植物が配置され、四季折々の自然美を楽しむことができます。また、金閣寺は1994年にユネスコの世界遺産に登録され、国際的な評価を受けています。

この寺院は日本文化の象徴としても重要であり、多くの文学作品や芸術作品にも登場しています。特に、三島由紀夫の小説『金閣寺』は、この寺院を舞台にしたことで知られています。金閣寺は年間を通じて多くの観光客が訪れるスポットであり、日本を訪れた際にはぜひ立ち寄りたい場所の一つです。

2. 金閣寺の歴史

1. 清平安時代末期(1397年)

金閣寺は、室町幕府の第三代将軍である足利義満によって建立されました。当初は彼の邸宅として使用され、「北山殿」と呼ばれていました。義満の死後、この邸宅は禅寺に改められ、正式には「鹿苑寺(ろくおんじ)」となりました。金閣寺という名称は、特に有名な金箔が施された三層の楼閣「金閣」に由来しています。

2. 室町時代

この時期に金閣(楼閣式金堂)が建てられました。金閣は足利義満の華麗な生活様式を象徴する建物で、各階が異なる建築様式を採用しているのが特徴です。第一層は「法水院」と呼ばれる寝殿造り、第二層は「潮音洞」と呼ばれる武家造り、第三層は「究竟頂」と呼ばれる禅宗様式で構成されています。この設計は当時の北山文化を反映しており、文化的な意義が非常に高いものです。

3. 戦国時代(応仁の乱)

1467年に始まった応仁の乱により、京都全体が大きな被害を受けました。金閣寺も例外ではなく、一部が破壊されましたが、その後も再建と修復が続けられました。この時期の金閣寺は、政治的な混乱の中でもその美しさと威厳を保ち続けました。

4. 戦後の再建と修復、世界遺産登録

1950年7月2日、金閣寺は放火によって焼失しました。この事件は、金閣寺の美しさに魅了され、精神的な病を患っていた若い僧侶によって引き起こされたものです。焼失後、1955年に金閣寺はオリジナルの設計を忠実に再現し、再建されました。この再建では金箔の使用範囲が当時と若干異なる部分もありますが、基本的には元の姿を保っています。

その後、長年の風雨によって金箔が剥がれ落ちたため、1987年に再度修復が行われました。この修復では、より厚みのある金箔が使用され、建物の耐久性が向上しました。修復後の金閣は、再びその輝きを取り戻し、多くの観光客を魅了しています。

さらに、金閣寺はその顕著な歴史的価値と建築的重要性から、1994年にユネスコの世界遺産に登録されました。この登録により、金閣寺は国際的にも重要な文化遺産として認識され、保護されています。

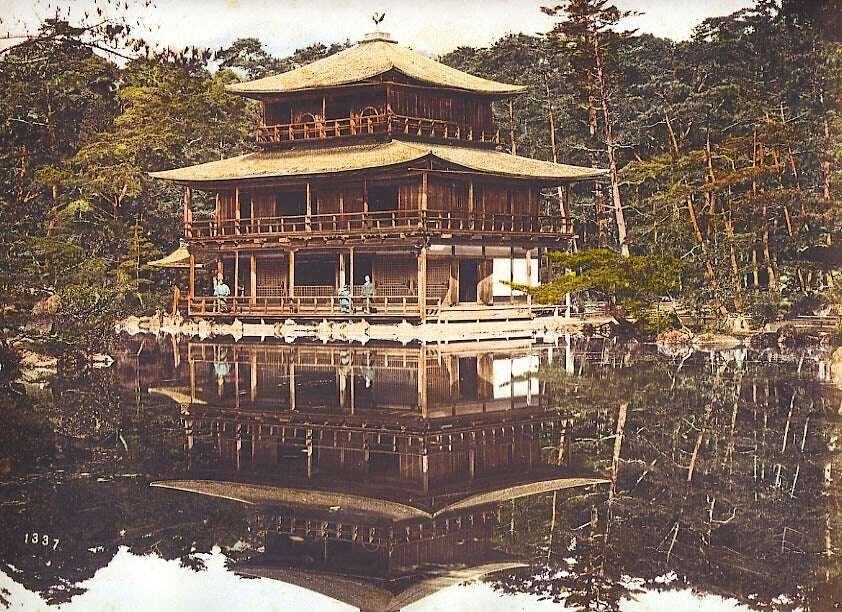

5. 現代の金閣寺

現代において、金閣寺は京都を代表する観光名所の一つであり、国内外から多くの観光客が訪れます。金閣寺の美しさは四季折々に異なる表情を見せ、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、それぞれの季節に応じた魅力があります。特に金閣が池に映る姿は「鏡湖池」と呼ばれ、その美しさは多くの写真や絵画に描かれてきました。

金閣寺の周囲には美しい庭園が広がっており、散策することで日本の伝統的な庭園文化を楽しむことができます。庭園内には、義満が好んだ茶室や、彼が晩年を過ごした「西方堂」などの歴史的建造物も点在しています。

また、禅の修行場としての役割も持ち続けています。現代の僧侶たちが日々の修行や祈りを捧げる場であり、訪れる人々に精神的な安らぎと教えを提供しています。観光地としての側面だけでなく、金閣寺は日本の歴史と文化を今に伝える重要な役割を担っており、その保存と継承に努めています。毎年行われる修復作業や保全活動により、未来の世代にもその美しさと歴史が受け継がれていくことを目指しています。

3. 金閣寺のおすすめスポット

金閣寺には、歴史と美が融合した多くの見どころがあります。以下に主要なスポットについて詳しく説明します。

■ 舎利殿

舎利殿(しゃりでん)は、金閣寺の最も象徴的な建物で、通称「金閣」とも呼ばれています。三層からなるこの建物は、それぞれ異なる建築様式が採用されています。舎利殿(しゃりでん)は金閣寺の最も象徴的な建物で、通称「金閣」とも呼ばれています。この建物は三層からなり、それぞれ異なる建築様式が採用されています。

・第一層:法水院

第一層は平安時代の寝殿造りの様式を採用しており、「法水院」と呼ばれています。この層は自然光を取り入れるために、半蔀(はじとみ)という特徴的な窓が設けられています。内部には足利義満の像と宝冠釈迦如来像が安置されており、釈迦三尊が祀られています。

・第二層:潮音洞

第二層は武家造りの様式を取り入れ、「潮音洞」と呼ばれています。この層には舞良戸(まいらど)という引き戸があり、内部には観音像と四天王像が安置されています。武家造りの特徴として、堅固な構造と簡素な美しさが際立っています 。

・第三層:究竟頂

第三層は中国風の禅宗様式を取り入れ、「究竟頂」と呼ばれています。この層は禅宗の仏殿様式で、仏舎利が収められています。屋根の頂には、中国の伝説の鳥である鳳凰が飾られており、金閣寺全体の象徴となっています。

・建築全体と金箔

金閣全体は純金の箔で覆われており、その輝きは訪れる人々を魅了します。金箔は元々の建物にも使用されていましたが、1955年の再建時にはその使用範囲が拡大され、1987年には厚みのある金箔に張り替えられました。金閣はその豪華さと美しさから、「金閣寺」として世界中に知られています。

■ 夕佳亭

金閣寺の庭園内に位置する茶室で、その名前は「夕日に映える金閣が殊に佳しい」という意味に由来しています。夕方にここから見る金閣寺の景色は特に美しいとされています。寛永年間(1624-1644年)に金閣寺の住職であった鳳林承章が、茶道家の金森宗和に依頼して建てられました。この茶室は、江戸時代の茶道文化を反映しており、その建築様式や内部装飾には特別な工夫が施されています。

建物は茅葺の寄棟造りで、内部には「南天の床柱」として知られる南天の木が使用されています。この南天の床柱は茶室では珍しく、「難を転ずる」という意味から縁起の良い木とされています。また、内部には「萩の違い棚」と呼ばれる独特の棚があり、これも茶室の美しさを引き立てています。

「鳳棲楼」と呼ばれる二畳の上段の間があり、ここで後水尾上皇に献茶を行ったと伝えられています。さらに、茶室のそばには「貴人榻」という高貴な人々が座るための石の腰掛けが置かれています。

現在の夕佳亭の建物は、明治7年(1874年)に再建されたもので、1997年には解体修理が行われています。再建後もその伝統的な美しさは保たれており、訪れる人々に江戸時代の茶道文化を感じさせる空間となっています。

■ 総門

金閣寺の入口にある総門の前を訪れると、その豪華で厳かな雰囲気に圧倒されるとともに、金閣寺が持つ歴史的な価値と格式の高さを感じることができます。この門は、金閣寺の正式な入口であり、その威厳と歴史を感じさせる作りとなっています。総門の屋根には、「五七桐」の寺紋が刻まれています。この紋は天皇家から賜ったものであり、金閣寺が皇室と深い関わりを持つ由緒正しい寺院であることを示しています。

総門は、金閣寺の歴史と共に長い年月を経てきました。現在の門は1955年に再建されたものであり、もともとの構造を忠実に再現しています。門を通ると、すぐ左手には鎌倉初期に鋳造された鐘を吊るした鐘楼があり、歴史的な雰囲気をさらに強調しています。

■ 鏡湖池

鏡湖池は、金閣寺の中心を成す池で、その名前の通り、静かな水面はまるで鏡のように金閣を映し出します。池の周囲には大小の島々や奇岩名石が配されており、四季折々の美しい風景を楽しむことができます。鏡湖池は約2,000坪の広さを誇り、その中にある葦原島、鶴島、亀島などの島々が池泉回遊式庭園の美しさを一層引き立てています。

池の水面には、金閣が映り込み、特に晴れた日には「逆さ金閣」と呼ばれる美しい景観が楽しめます。池の周囲には、季節ごとに異なる花々が咲き誇り、春には桜、夏には新緑、秋には紅葉、冬には雪景色が楽しめるため、一年を通じて訪れる人々を魅了します。また、池のほとりには、仙人が住むとされる蓬莱島を模した島もあり、庭園全体が中国の神仙思想を反映しています。

■ 安民沢

安民沢は、鏡湖池の一部を成す静かな池で、周囲は豊かな樹木に囲まれています。この池は旱魃の時にも涸れることがないとされ、古くから雨乞いの場として利用されてきました。池の中には白蛇塚と呼ばれる五輪の石塔があり、西園寺家の鎮守などが祀られています。

この池は、金閣寺の庭園内でも特に静寂に包まれた場所であり、訪れる人々に穏やかな雰囲気を提供します。白蛇塚は金運や幸福をもたらすパワースポットとしても知られ、多くの参拝者が訪れます。池の周囲には美しい自然が広がり、四季折々の風景を楽しむことができます。春には桜、夏には緑、秋には紅葉、冬には雪景色と、訪れるたびに異なる美しさを堪能することができます。

■ 銀河泉

銀河泉は、金閣寺の背後に位置する湧水で、足利義満が茶の湯に用いたと伝えられています。この泉は現在でも清らかな水が湧き出ており、訪れる人々に清涼感を与えています。銀河泉は、金閣寺の庭園の一部として、その美しい景観と静かな佇まいで多くの観光客を魅了しています。

泉の水は古くから茶道に使われ、その澄んだ水質は茶の味を引き立てるとされています。足利義満がこの水を愛用したという伝説は、銀河泉の歴史的価値を高めています。泉の周囲には美しい石組や植物が配置されており、訪れる人々に自然の美しさと歴史的な雰囲気を楽しませます。

■ 竜門滝

竜門滝は、金閣寺の北東に位置する小さな滝で、その名前は中国の伝説「登竜門」に由来しています。この伝説では、鯉が滝を登り切ると龍になるとされており、立身出世や成功の象徴とされています。この故事に基づき、滝の下には鯉魚石という大きな石が置かれています。この石は、滝を登る鯉の姿を象徴しており、滝の流れの中にあって力強さと動きを感じさせます。

竜門滝自体は高さ約2.3メートルで、その落ちる水の音と景観は訪れる人々に自然の美しさと静けさを提供します。この滝と鯉魚石の組み合わせは、庭園内の他の景観要素と共に、金閣寺の美しい庭園をさらに引き立てています。

★ 観光サイトのご紹介 ★

今回の記事の様な、日本の厳選した観光地をご紹介しておいります。

このサイトをブックマークで知っていれば、まずは押さえておくべき観光情報を知ることができます。現在もどんどんアップデート中で、さらに観光地探しのオモシロい体験を提供します。

さいごに

金閣寺は、日本の歴史と文化を象徴する重要な遺産です。美しい建築と庭園、豊かな歴史、そして四季折々の風景が訪れる人々を魅了し続けています。本記事で紹介した金閣寺の概要、歴史、見どころ、そしてイベントや祭りを通じて、この素晴らしい寺院の魅力をより深く理解していただけたことと思います。

金閣寺は、一年を通じて訪れる価値のある場所であり、それぞれの季節に異なる表情を見せてくれます。訪れる際には、事前にイベント情報や公開エリアを確認し、最大限に楽しむための計画を立ててください。金閣寺の美しさと歴史的価値を体験し、日本の伝統文化に触れる貴重なひとときをお過ごしください。