🕓 2023/4/12

#グルメ

東京都のグルメについて

東京都は、多様な農産物や豊かな海産物に恵まれ、それぞれの季節に合わせた食材を活かした料理が多く存在します。かつて江戸と呼ばれたこの地域は、江戸時代に徳川幕府の都として栄え、多くの人々が集まることで様々な食文化が育まれました。特に、新鮮な魚介類を使った江戸前寿司は、東京湾に面した地理的利点を活かし、独自の発展を遂げた料理です。

現代の東京のグルメシーンは、国際的な影響を受けつつも、地元の伝統を大切にする独自の進化を遂げています。東京は世界有数のミシュラン星獲得レストランを擁し、高級料理から手軽な屋台料理まで、多様な食体験が可能です。

一方で、地元の食材を活用した「ローカルフード」に対する関心も高まっています。特に代表的な料理としては、江戸前寿司が挙げられます。この料理は、江戸時代から続く東京の食文化を象徴しており、地元で獲れた新鮮な魚を使用し、伝統的な技術である「握り」や「〆」を駆使して作られます。

東京都の厳選グルメ3選

1. 深川めし

● 深川めしの魅力

深川めしの「ぶっかけ」スタイルと「炊き込み」スタイルは、それぞれ独自の調理法であり、どちらもアサリの風味を最大限に活かすことを目的としています。ぶっかけスタイルは、熱々のご飯に新鮮なアサリの出汁と具材をかける方法で、出汁がご飯に浸透して一体となる味わいを楽しめます。一方、炊き込みスタイルは、アサリとその他の具材を最初から一緒にご飯と炊き込むことで、具材のエキスがご飯全体に染み渡り、深い味わいが生まれます。

この二つのスタイルは、どちらも江戸時代から続く伝統的な調理法であり、地元の漁師たちが海での長時間労働の合間に手早く栄養を摂るために考案されたものです。特にアサリは、その手頃な価格と豊富な栄養価で、昔から地元住民に重宝されてきました。また、ぶっかけスタイルは、漁師が獲れたてのアサリを活かすための即席の食事として発展し、炊き込みスタイルは家庭でじっくりと料理をする際に好まれる方式となりました。

● 深川めしの歴史

深川めしの歴史は、江戸時代の東京、特に深川地区の漁師文化にその起源を持ちます。この地区は、東京湾に面しており、アサリやその他の貝類が豊富に獲れることから、地元の漁師たちにとって重要な食材源でした。深川めしは、そうした背景から生まれた料理であり、簡単で迅速に調理できることから、漁師たちの間で広まりました。

この料理が最初にどのように作られたかにはいくつかの説がありますが、一般的には漁師たちが船上で手早く食べられる食事として、アサリとご飯を組み合わせたことから始まったとされています。初期の頃は、アサリを塩水で煮てから冷たいご飯にかけるだけの簡単なものでした。この調理法は後に進化し、出汁や豆腐、ネギを加えることでより一層の風味と栄養を加えるようになりました。

20世紀に入ると、東京の都市化と共に深川地区の漁業は衰退し、その結果、深川めしも少しずつ忘れ去られていきました。1986年の深川江戸資料館開館とともに、深川めしは「深川宿」などの飲食店により復興されました。これらのレストランは、地元住民や観光客に古き良き江戸時代の東京を味わう体験を提供し続けています。

● 深川めしを食べるならココ! !

- 店名:割烹 みや古

- 魅力:

割烹みや古は、深川産のあさりを活用した伝統的な日本料理を提供する名店です。特に店の看板メニューである「深川めし」は、二代目春義が戦前の修業経験を生かして創り上げたもので、あさりの持ち味を最大限に引き出した独創的な炊き込みご飯です。この料理は、あさりと長ネギ、そして独自の味噌仕立ての出汁で炊き上げられ、食器にもこだわりを見せるなど、細部に渡る工夫が施されています。

店では、戦後一時的に供膳を中断していましたが、最近では水質の改善により質の高いあさりが再び手に入るようになり、研究を重ねた新たな「本家深川めし」を提供しています。この料理は、客からの絶大な好評を得ており、店は多くの客で賑わっています。

さらに、朝一番にアサリと油揚げを強火で炊き上げ、仕上げにショウガを加えることで、アサリと昆布出汁の味を引き締めています。この工夫が、料理の味わいを一層際立たせています。訪れた際には、アサリをふんだんに使用した他の料理も楽しむことができ、特に日本酒との相性も抜群です。 - アクセス:地下鉄新宿線・大江戸線森下駅から徒歩5分

- 住所:東京都江東区常盤2-7-1

- グーグルマップ:https://maps.app.goo.gl/WTtpWpXKtcps6GMA8

2. 江戸前寿司

● 江戸前寿司の魅力

江戸前寿司は、その新鮮な魚介類、熟練した職人技術、季節感溢れる素材の選定によって、日本の寿司文化の中でも特に特徴的な位置を占めています。このスタイルの寿司は、元々江戸(現在の東京)の周辺で獲れる魚介類を活かし、素材の鮮度を極限まで引き出すために工夫が凝らされてきました。江戸前寿司の職人は、魚一つ一つの特性を見極め、最適な調理法を選びます。例えば、アジやイワシなどは鮮度が落ちやすいため、捌いた直後に酢で〆ることで風味を保つといった技術が使われます。

また、寿司職人は握りの際の圧力を微妙に変えることで、魚とシャリ(寿司飯)の間の相互作用を調整し、一口で完璧なバランスを感じられるようにしています。寿司はその場で握られ、すぐに提供されるため、食材の味が最高の状態で楽しめるのです。

季節ごとに旬の魚介を使用することも江戸前寿司の大きな特徴です。旬の魚はその時期ならではの風味があり、それを活かすことで年間を通じて多様な味わいが楽しめます。

● 江戸前寿司の歴史

江戸前寿司の歴史は、江戸時代の日本、現在の東京にその起源を持ちます。当時、江戸は人口が急増しており、急速に発展する大都市でした。この時期、江戸湾周辺では多種多様な魚が豊富に獲れたため、これを利用した食文化が栄え、特に寿司が大いに発展しました。

「握り寿司」の形式で広く普及していったのですが、これは江戸の寿司職人たちが独自に開発したスタイルです。このスタイルの特徴は、何と言ってもその新鮮さ。漁師が夜明けに捕れたての魚を市場に持ち込み、すぐに寿司職人がそれを加工して客に提供するため、非常に新鮮な状態で寿司が楽しめました。

また、江戸前寿司の特徴の一つに、魚を扱う技術があります。例えば、熟成させることで旨味を引き出す技術や、魚を〆る技術などが洗練され、それによってさらに味わい深い寿司が作られるようになりました。これらの技術は、江戸時代の寿司職人が独自に編み出したもので、今日に至るまで多くの寿司職人に受け継がれています。

● 江戸前寿司を食べるならココ! !

- 店舗名:すきやばし次郎

- 魅力:

すきやばし次郎本店は、世界的に有名な寿司の名店であり、その背後には人間国宝レベルの寿司職人、小野二郎さんの存在があります。95歳という高齢にも関わらず、今でも毎日カウンターで寿司を握る小野さんは、その卓越した技術と寿司に対する情熱で知られています。この店は『ミシュランガイド』で12年連続で3つ星を獲得しており、その品質の高さを国際的にも認められています。

魅力は、ただ卓越した技術にあるのではなく、小野さんが選ぶ極上の食材とその食材を最大限に生かすための独自の調理法にもあります。各々の寿司は、それぞれの食材の特性を理解し、最適な味わいを引き出すために丁寧に仕上げられます。さらに、安倍晋三元首相がオバマ元大統領と共に会食を行ったことでも知られる場所であり、政治的な重要な会談の場としても選ばれるなど、その地位は非常に高いです。 - 住所:東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1F

- アクセス:銀座駅徒歩1分(C6出口すぐ)地下1階

- グーグルマップ: https://maps.app.goo.gl/2K5GfT4p9snL2XHLA

3. 月島もんじゃ

● 月島もんじゃの魅力

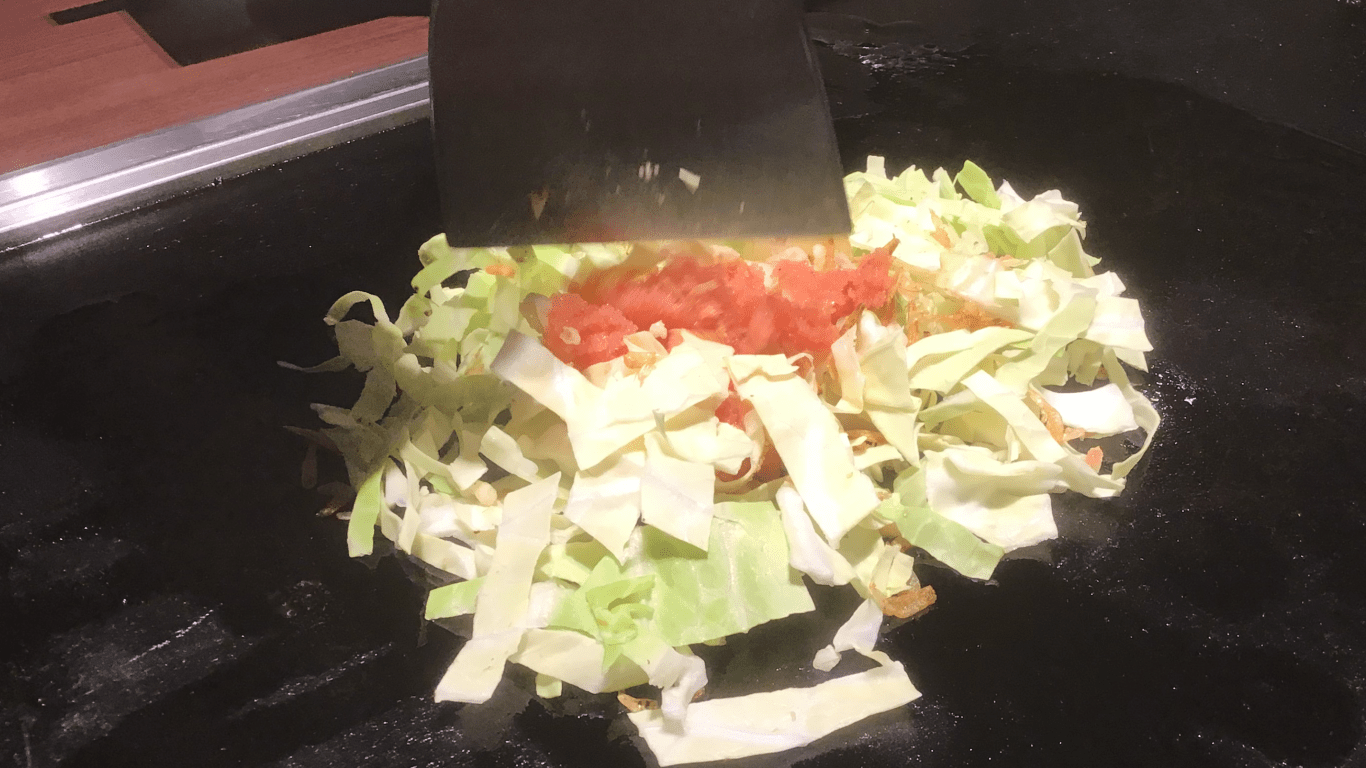

月島もんじゃ焼きは、東京都中央区月島地域で広く愛されている日本の郷土料理です。この料理の特徴は、液状の生地を鉄板の上で焼き、さまざまな具材を混ぜて食べるスタイルにあります。もんじゃ焼きの基本的な生地は水、小麦粉、出汁で作られており、そこにキャベツやもち、チーズ、海鮮など、選んだ具材を加えて一緒に焼き上げます。

もんじゃ焼きの魅力は、その調理過程にあります。食べる人が直接、鉄板の前で生地を混ぜ、好みの形に焼き上げることができるため、食べる楽しみとともに調理の楽しみも味わうことができます。また、具材を自由に選べることから、無限のバリエーションを楽しむことが可能です。

さらに、もんじゃ焼きはコミュニケーションを促進する料理としても知られています。多人数で鉄板を囲みながら食べるスタイルは、会話が自 naturally盛り上がりやすく、家族や友人との団欒に最適です。

● 月島もんじゃの歴史

月島もんじゃ焼きの歴史は、「もんじゃ」と呼ばれる粉物料理が原型であり、これが進化して現在の形になりました。もんじゃは戦時中や戦後の食糧難の時期に、限られた食材から最大限に栄養を摂ろうとする人々の知恵から生まれた料理です。特に、焼きそばなど他の粉物料理と異なり、液状の生地を使用し、具材を混ぜながら鉄板で焼くスタイルは、食材を節約しながらも満足感を得ることができる工夫が凝らされています。

1960年代に入ると、月島地域は都市開発が進み、多くの人々がこの地域に流入しました。新しい住民とともに、もんじゃ焼きは月島の飲食店で提供されるようになり、やがて「月島もんじゃ」として広く知られるようになりました。店舗ごとに独自のレシピを競い合う中で、多様なバリエーションが生まれ、今日では月島を代表する名物料理として定着しています。

● 月島もんじゃを食べるならココ! !

- 店名:もへじ本店

- 魅力:

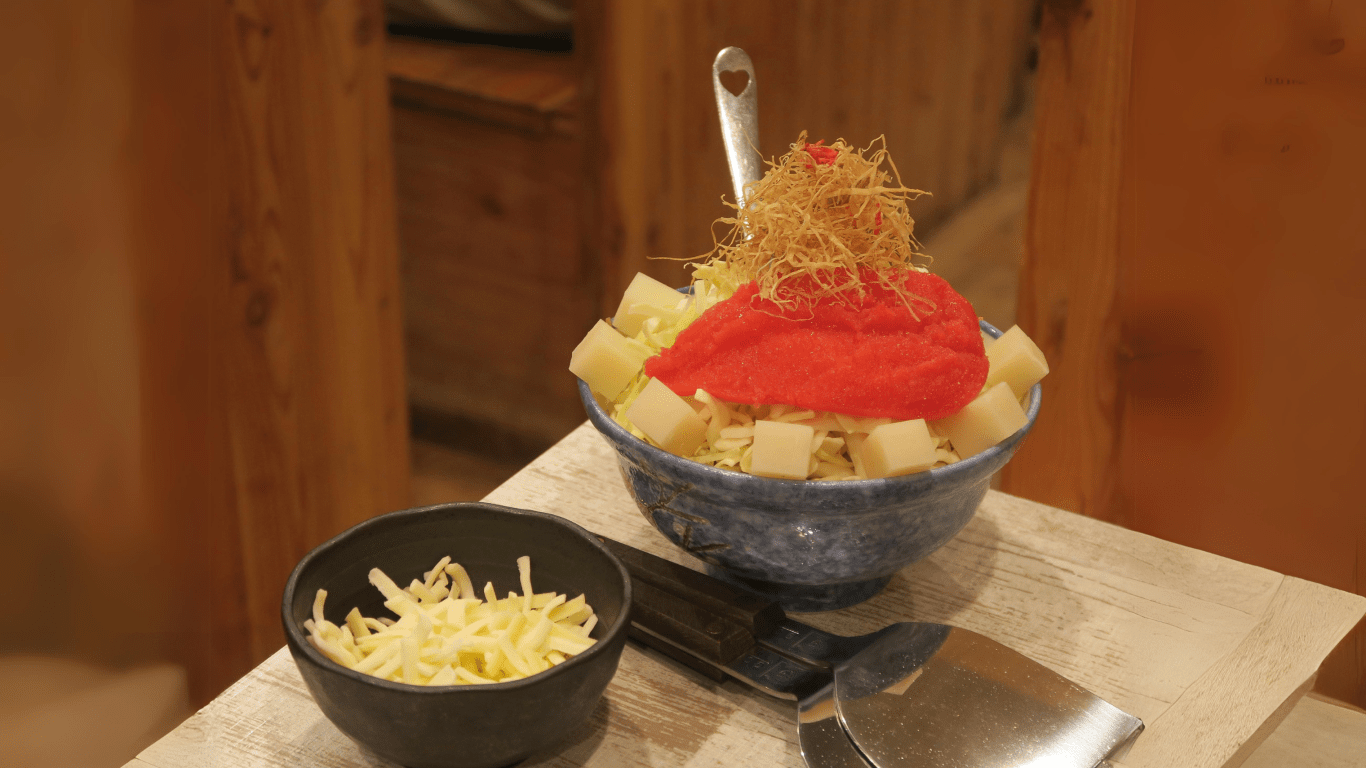

もへじ本店は、創業明治4年にさかのぼる歴史を持ち、月島のもんじゃストリートで最も人気のある店の一つです。この店は、築地豊洲魚がし直営であり、そのこだわりが感じられる海鮮もんじゃが特徴です。特に「明太子もちもんじゃ」は、生クリームを加えることで通常のもんじゃよりも濃厚な味わいを楽しめることから、おすすめのメニューとして挙げられています。もちろん、トッピングのモッツァレラチーズは、その風味をさらに豊かにします。

もへじ本店では、新鮮な牡蠣やげそ焼きといった海鮮料理も楽しめるため、もんじゃ焼きだけでなく、豊かな海の幸を味わうことができます。店内では、自分で鉄板でもんじゃを焼くインタラクティブな体験を提供しており、訪れる客にとっては単なる食事以上の楽しみがあります。 - アクセス:都営地下鉄大江戸線・東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩4分

- 住所:東京都中央区月島3-16-9

- グーグルマップ:https://maps.app.goo.gl/sPEyYQ4HkZ5bXqFZ6