🕓 2025/5/20

#観光地

上高地で出会う絶景と信仰の道|見どころ・楽しみ方・歴史ガイド

目次

はじめに

北アルプスの懐に抱かれた上高地は、穂高連峰の荘厳な稜線と梓川のコバルトブルーが織り成す、日本屈指の山岳景勝地です。標高1,500 mの澄んだ空気の中に一歩足を踏み入れれば、車のエンジン音すら届かない静寂と、氷河と火山が刻んだダイナミックな地形が訪れる人を包み込みます。

本記事では、上高地が“神垣内”と呼ばれた信仰の原点からサステナブル・リゾートへと進化してきた背景を概観しつつ、初めてでも外さない王道スポットを厳選してご紹介。これから上高地を訪れる方も、すでに魅了されたリピーターの方も、本稿を道しるべに“アルプスが息づく瞬間”を存分に体感してください。

1. 上高地の概要

「クルマを降りた瞬間、アルプスが息づく。」

梓川の清冽な流れと穂高連峰の険峻な稜線が織りなす上高地は、長野県松本市安曇に位置し、標高約1,500 mの高原盆地として中部山岳国立公園の核心を成しています。谷を削った古い氷河地形と火山活動が生んだ湿地帯が複雑に絡み合い、河童橋から望む明神岳や焼岳の大パノラマは、国内屈指の山岳景観として知られます。古くは神域「神垣内(かみこうち)」と呼ばれた霊山信仰の地で、現在も穂高神社奥宮を中心に自然崇拝の空気が色濃く残っています。

1952 年に国の「特別名勝」と「特別天然記念物」の二重指定を受けたことで、開発から守られつつも“観光と保全”の均衡を探る歩みが加速しました。1975 年に始まった釜トンネル以奥の通年マイカー規制は、排ガス削減と静寂な景観の維持を目的とした先駆的な試みで、今なおシャトルバスとタクシー以外の車両は乗り入れできません。こうした厳格な交通管理が、ニリンソウ群落やカラマツ林に象徴される多様な生態系を今日まで保ち、上高地を「Car-less Resort」として世界に知らしめています。

観光シーズンは4月27日の開山祭に始まり、晩秋の黄葉が頂点を迎える10月を経て11月15日に閉山を迎えるまでの約7か月間。冬期は道路閉鎖と施設休業により一般の観光利用が制限され、白銀の上高地を目にできるのは専門装備の冬山登山者だけという、明確な季節区分が特徴です。

アクセスは長野県側・岐阜県側の両面ルートをとることができ、公共交通の場合、JR松本駅から松本電鉄と路線バスを乗り継いで約90分、高山駅側からは平湯を経由して同程度で到着します。

| 基本データ | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 長野県松本市安曇 |

| 標高 | 約1,500 m |

| 地形・成因 | 旧梓川氷河と焼岳噴火による堰き止め湖・湿原 |

| 法的指定 | 国の特別名勝・特別天然記念物(1952 年3月29日指定) |

| 年間観光客数 | 約120万人(2023 年) |

| 開山・閉山 | 開山祭 4月27日/閉山 11月15日 |

| 交通 | マイカー通年規制・沢渡/平湯よりシャトルバス・タクシー |

2. 上高地の歴史

信仰の山谷からサステナブル・リゾートへ

北アルプスの山ひだに抱かれた上高地は、本来「神垣内」と呼ばれた霊域でした。江戸後期に修験僧が槍ヶ岳へ至る道を切り開いたことで人の往来が始まり、明治期には英国人宣教師がその絶景を世界へ発信。大正期の焼岳噴火が生んだ大正池は“偶然の名勝”として観光熱を呼び込みます。

以下では、それを象徴する出来事を西暦順に五つ取り上げます。

1. 1823|播隆上人、槍ヶ岳開山

江戸末期、浄土真宗の僧・播隆(ばんりゅう)上人が修行の一環として槍ヶ岳を目指し、梓川流域を遡行。のちに著した『加多賀嶽再興記』(文政六年刊)などで山岳信仰と修験の足跡を残しました。彼が結んだ参詣道は、上高地を通って穂高岳・槍ヶ岳を結ぶ現在の登山ルートの原型となり、以後「神垣内」は修験者の巡礼地から近代登山の玄関口へと姿を変える端緒となります。

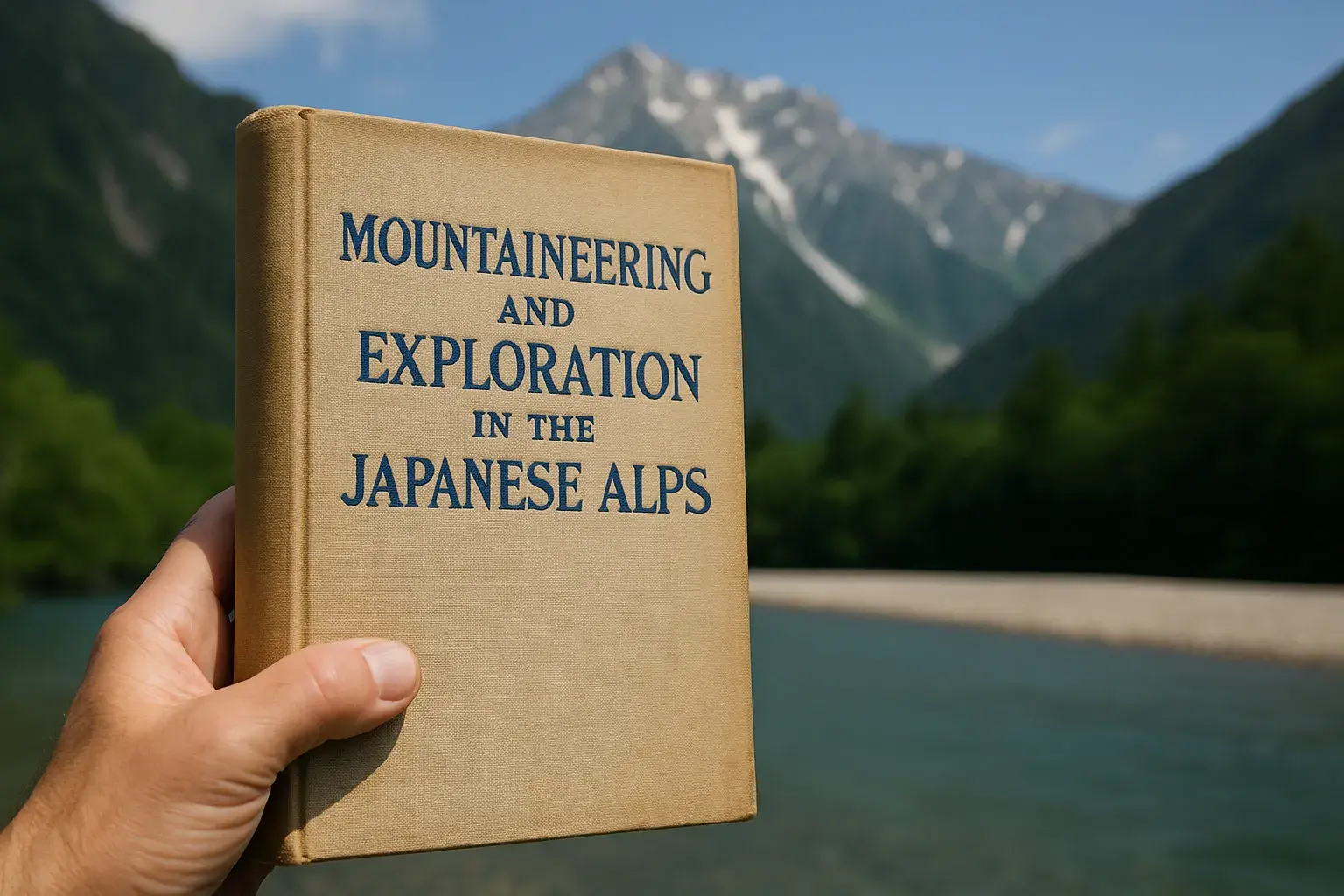

2. 1896|ウォルター・ウェストン著『日本アルプス登山と探検』刊行

明治29年、英国人宣教師ウォルター・ウェストンがロンドンで『Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps』を出版。上高地から望む穂高・槍ヶ岳の壮観を絶賛し、「楽しみとしての登山」を日本に紹介しました。この一冊により“Kamikochi”の名は欧州のアルピニストの憧れとなり、近代登山と観光ブームの火付け役となります。

3. 1915|焼岳大噴火で大正池誕生

大正4年6月6日、焼岳が中規模水蒸気噴火を起こし、土砂と泥流が梓川をせき止めて大正池が出現。湖面に立ち枯れ木が林立する幻想的な風景は瞬く間に評判となり、写真家や文人を惹きつけました。今日に至るまで上高地を象徴する景勝地として多くの観光客を呼び込んでいます。

4. 1952|国の特別名勝・特別天然記念物に二重指定

昭和27年3月29日、文化財保護法に基づき上高地一帯(面積約113 km²)が特別名勝・特別天然記念物に指定。二重指定は国内でも数少なく、希少な高山植物群落や氷河地形、穂高連峰の景観価値が公的に認められました。これを機に自然保護意識が高まり、後年の交通規制や施設整備の礎となります。

5. 1975|県道上高地公園線でマイカー規制開始

高度経済成長期に急増した排気ガスと渋滞が深刻化したため、昭和50年4月、夏期限定で一般車両の乗り入れを禁止。以後段階的に強化され、1996年からは通年規制が実施されています。この先進的な取り組みは尾瀬や富士山など全国の山岳観光地に波及し、上高地は“サステナブル・ツーリズム”の先駆例として再評価されています

3. 上高地のおすすめスポット

河童橋を中心に放射状に伸びる遊歩道は、右岸・左岸ともにほぼ高低差のない森林歩道でつながり、片道2〜3 km圏内に“見るべき景観”が凝縮されています。とりわけ 河童橋・大正池・明神池・田代池 の4か所は、上高地を初めて訪れる人が必ず押さえておきたい王道スポットです。

1. 河童橋 ― 上高地フォトジェニック No.1

梓川に架かる長さ36 mの吊り橋。橋上からは穂高連峰と岳沢を正面に、背後には活火山・焼岳を望む大パノラマが広がります。開山祭(4 月27 日)直後と紅葉シーズン(10 月上旬〜中旬)は「上高地銀座」と呼ばれるほど観光客が集中しますが、早朝6時前なら人影もまばらで清流に朝霧が立ちのぼる幻想的な光景に出会えます。

2. 大正池 ― 焼岳が映る“逆さ穂高”の鏡

1915 年の焼岳水蒸気噴火で梓川がせき止められて誕生した池。水面に立ち枯れ木が林立し、風のない朝は穂高連峰が完璧にリフレクションします。雨上がりには靄が立って青白い光が広がり、夜は星空観賞の名所にも。池畔のバス停からは徒歩0分でアクセスでき、歩き始めに景観を味わったのち河童橋へ向かう初心者コースが人気です。

| 指標 | データ |

|---|---|

| 河童橋まで | 約 3 km/徒歩75 分(右岸コース) |

| ベストタイム | 早朝5〜7時/晴天・無風 |

| 覚えておくと便利 | 立ち枯れ木は年々流失しているため、幻想的な景観は“見られるうちに” |

3. 明神池 ― 穂高神社奥宮が鎮座する神域の水鏡

河童橋から梓川右岸コースを約3.5 km進むと、明神岳直下に穂高神社奥宮と二つの池が現れます。古くは「鏡池」と呼ばれたほど澄んだ水面に、樹林と岩稜が写り込む様子は神秘的。毎年10 月8日の「明神池船上祭」では和舟が池を巡り、悠久の山岳信仰を今に伝えます。

| 指標 | データ |

|---|---|

| 河童橋から | 約 3.5 km/徒歩70 分 |

| 祭事 | 明神池船上祭(10 月8日) |

| 静寂を楽しむなら | 早朝または午後遅め(団体ツアーの少ない時間帯) |

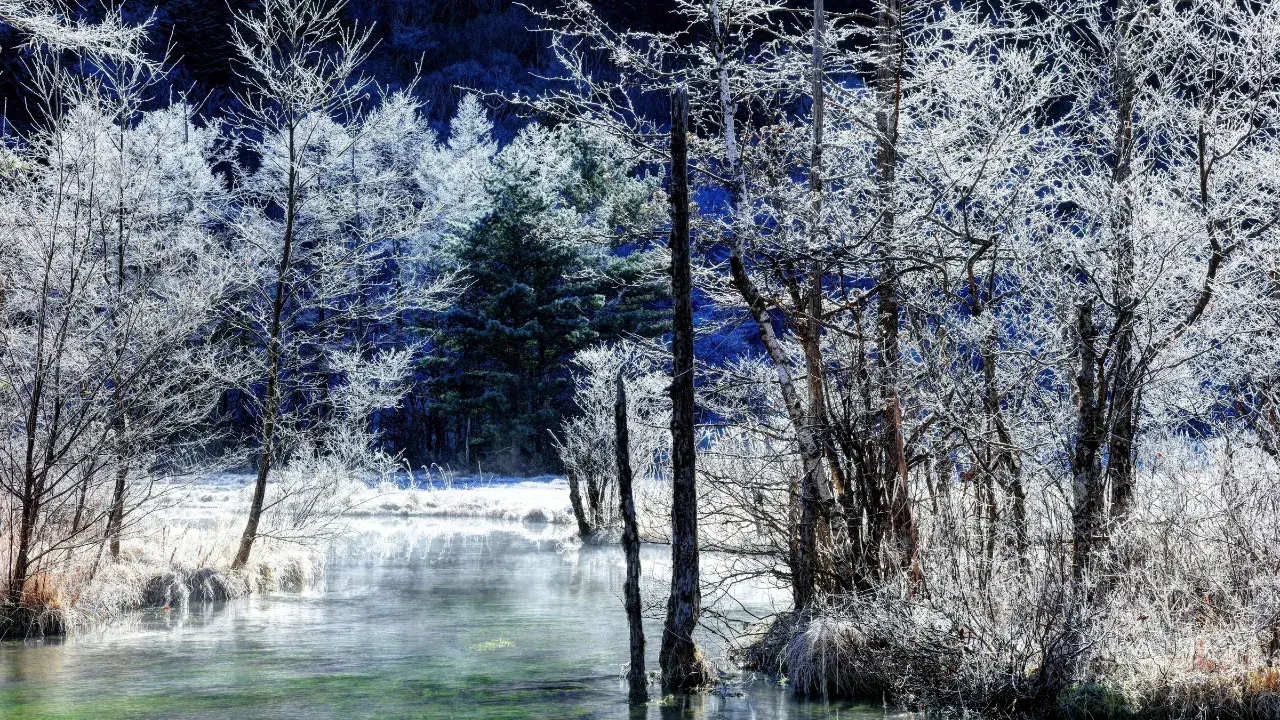

4. 田代池・田代湿原 ― 湧水が育む箱庭の湿地

大正池と河童橋のほぼ中間、森林がふっと開けた場所にひっそりと広がる浅い池。地下湧水により冬でも全面結氷せず、夏はレンゲツツジや羊ヒゲ草、秋は一面霧氷をまとった湿原風景が観察できます。木道が整備されており、車イス利用者も一部通行可能。池は土砂流入で年々縮小しているため、保全の取り組みが続けられています。

5. 涸沢カール ― 紅葉とモルゲンロートが彩る天空の楽園

涸沢カールは、氷河の浸食によって形成された圏谷地形で、標高約2,300mの高所に位置します。上高地から片道約6〜8時間の登山道を経て到達するこの地は、穂高連峰の壮大な景観と、秋には「日本一の紅葉」と称されるほどの美しさを誇ります。特に、日の出時に山肌が赤く染まる「モルゲンロート」は、多くの登山者を魅了しています。

涸沢カールには、涸沢ヒュッテや涸沢小屋といった山小屋があり、テント場も整備されています。秋の紅葉シーズン(9月下旬〜10月上旬)には、多くの登山者が訪れ、カラフルなテントが立ち並ぶ光景は圧巻です。登山道は整備されていますが、標高差や距離があるため、十分な装備と計画が必要です。

| 指標 | データ |

|---|---|

| 上高地からの距離 | 約16km(片道) |

| 所要時間 | 約6〜8時間(片道) |

| 宿泊施設 | 涸沢ヒュッテ、涸沢小屋、テント場 |

| ベストシーズン | 紅葉:9月下旬〜10月上旬、モルゲンロート:通年(晴天時) |

| 注意点 |

高山病対策、防寒対策、登山届の提出が必要 |

さいごに

上高地は「クルマを降りた瞬間、アルプスが息づく」という言葉そのままに、歩を進めるだけで大自然と人の営みが重ねた歴史が同時に立ち現れる稀有な場所です。氷河と火山が造形した地形美、播隆上人やウェストンが刻んだ足跡、そしてマイカー規制に象徴されるサステナブルな取り組み――これらが響き合うことで、上高地は単なる観光地を超えた「学びと癒やしの教室」として存在しています。

本記事で紹介した河童橋・大正池・明神池・田代湿原は、四季や時間帯でまったく異なる表情を見せるため、訪れるたびに新しい発見があります。

澄んだ梓川のほとりで深呼吸をすれば、きっとアルプスの鼓動が胸に響くはず。さあ、上高地でしか味わえない静謐と躍動を、ご自身の五感で確かめに出かけてみませんか。